Hoje escrevo para o outro lado do oceano, onde residem os meus amores, a minha raiz mais forte, mais funda, e o meu fruto mais novo, mais suculento.

«Quem quer ir mais eu ao Huambo?» - Lembra-se, tia?... (E a caça aos caranguejos no Morro da Cruz?…)

Havia sempre voluntários, era ir e voltar, só comprar pão fresco e alguns petiscos.

Havia sempre voluntários, era ir e voltar, só comprar pão fresco e alguns petiscos.

Os preparativos em casa já tinham começado de véspera. O leitão, depois de amanhado, era bem raspado com uma lâmina, após o que meu pai se encarregava de enfiá-lo num espeto enorme feito de eucalipto. Enchia-se então a abertura da barriga com cebola picada com alho, e azeite, e vinagre, e vinho, e vários condimentos, abertura essa que minha mãe cosia com agulha e linha. Finalmente era todo esfregado com uma mistura de sal e manteiga, ficando até ao dia seguinte suspenso entre duas cadeiras.

Manhã cedo, o forno aceso na cozinha-velha, aquecendo até ao meio-dia. Depois de limpo, ficando sempre algumas brasas de lado, ali rodava o leitão por um mínimo de duas horas, sendo frequentemente pincelado com um molho de salsa atada, depois de mergulhada em água com sal, para que a pele ficasse estaladiça, sem queimar. Das vísceras e algum sangue fazia-se um grande tabuleiro de arroz que ia também ao forno. Entretanto preparavam-se os bolos doces e a bola de carne, especialidade de minha mãe, que não podia faltar para o lanche. Mal saía o leitão, entravam os bolos.

A noite chegava e era preciso ir cedo para a cama; o dia seguinte ia começar antes do raiar do dia. Que azáfama, que excitação, que entusiasmo, como é que eu não pude saber que a felicidade estava ali? A alegria começava com as viagens, na carrinha Peugeot da minha infância (com os faróis ainda dentro da grelha) que tinha um toldo atrás, onde nesses dias as crianças tinham direito a viajar, com a tia Mariazinha responsável, a nossa companheira de brincadeiras e cantigas.

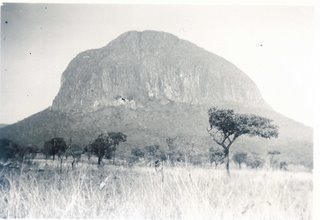

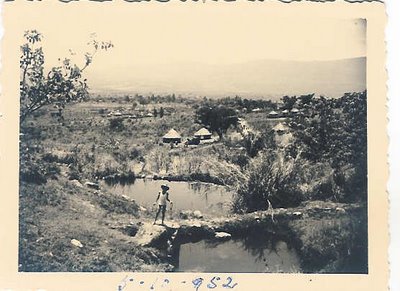

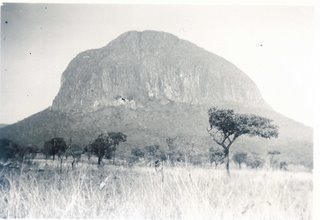

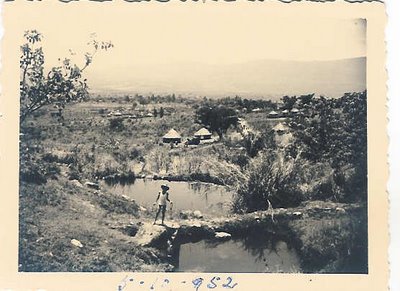

A ida ao Chotocota (significava quente), no Lubiri, o pico mais alto de Angola, constituía sempre um acontecimento. Era um monte altíssimo, com mata na sua base, mas que terminava em pura rocha. Na sua falda brotavam águas termais, escaldantes em determinados sítios, e recordo que, quando chegávamos, bem de manhãzinha, ainda fumegavam no meio do nevoeiro. Era sempre um dia longo, um dia inigualável. Bebíamos canecas de água ao longo do dia e trazíamos pelo menos um garrafão cheio para casa. Água, água corrente e morna, quente, poder estar na água um dia inteiro; pelo meio, excursões até à serra, ir às perdizes, enfim, sempre um dia em cheio!

A ida ao Chotocota (significava quente), no Lubiri, o pico mais alto de Angola, constituía sempre um acontecimento. Era um monte altíssimo, com mata na sua base, mas que terminava em pura rocha. Na sua falda brotavam águas termais, escaldantes em determinados sítios, e recordo que, quando chegávamos, bem de manhãzinha, ainda fumegavam no meio do nevoeiro. Era sempre um dia longo, um dia inigualável. Bebíamos canecas de água ao longo do dia e trazíamos pelo menos um garrafão cheio para casa. Água, água corrente e morna, quente, poder estar na água um dia inteiro; pelo meio, excursões até à serra, ir às perdizes, enfim, sempre um dia em cheio!

O caminho para o Chotocota foi, sempre, pouco mais do que um atalho, onde mal passava um carro. Anos mais tarde, o traçado da estrada de asfalto que ligava Nova Lisboa a Luanda fez desaparecer o nosso lugar idílico, onde havia um jango enorme e as tais lagoas e fontes de água quente. Já adulta, encontrei no seu lugar um fundo e desajeitado tanque em cimento cheio de água transparente e azul.

Perdera-se completamente a magia da minha infância...